逆着时光的旅行:宁县皮影

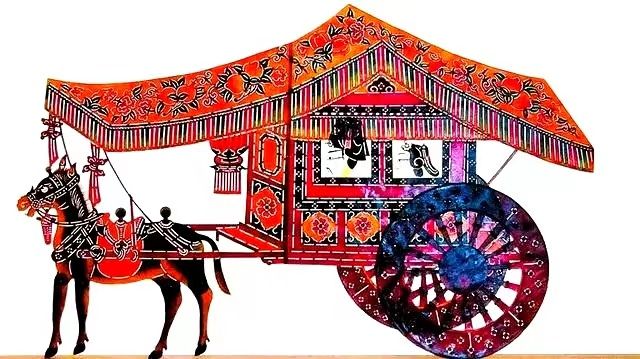

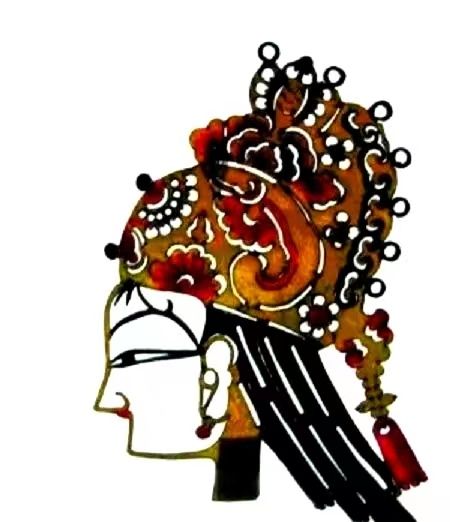

“一口叙说千古事,双手对舞百万兵。”扯一块白布,亮一盏青灯,尺把小人便将世间百态精彩映现于皮影上。华丽的皮影,是由皮影艺人雕刻彩绘而成。皮影作为目前保存最为完整的戏剧艺术之一,其制作技艺在民俗生活中传承不息,是承载和体现当地民俗、风土人情等的综合性民间艺术。

宁县皮影主要分布在瓦斜乡,这主要归功于皮影戏在当地的盛行。据史料记载,我国的皮影始于汉代,至唐时较兴盛,而此时皮影演出的箱具多从陕西购回,宁县在秦代已设州立县,故为唐文化的有机组成部分,特别是位于丝绸之路上的有利地形,便于盛唐各类艺术的传播和渗透,民间各类皮影的演出,催生孕育了皮影雕刻艺术的发展和壮大。

宁县瓦斜的皮影雕刻萌生于清光绪年间,1949年之前以给人上门雕刻皮影戏箱为主,1980年之前以雕刻“革命样板戏”为主,20世纪80年代初期随着古典戏曲的恢复上演,冷落的皮影戏剧又重放异彩,雕刻业逐而红火,随着地、县举办展览和有关部门的收藏,古老的艺术获得了新生。

宁县皮影雕刻艺术以其严谨精致、刀法多变的特点著称,其雕刻技艺较为复杂,具体可分为泡制牛皮、图谱设计、刺图、雕刻着色、出水、上光、装订等步骤。

雕刻皮影的选皮至关重要,宁县制作皮影一般用青色透明、润泽而柔软、皮革质细、厚度均匀的牛皮为最佳。接着,以“硬刮”或“软刮”的方式完成制皮。图谱设计,是将图谱稿样(线谱)放在加工好的皮料即白版下,用“针笔”(针棍子)在皮上划出拷贝的纹样,为雕刻提供准确的图形。雕刻也极为讲究,将画好稿样的皮子用干净潮湿的毛巾或白布包住,俗称“潮皮子”,使松软程度恰如其分,细小花纹先用凿刀凿好,然后再用刻刀刻出其他纹样。接下来就是着色,传统染色法是用皮胶调制石色(硬色)涂染,这种调制的颜色附着力强,不褪色,起到给皮影定型的作用。现在皮影多选用透明色,冷暖对比强烈,颜色相互不加调配,讲究“纯”用,多用平涂手法,正反两面均上同样颜色,使投在“亮幕”上的影像颜色纯正绚丽。最后再封色、出水(熨烫定型)、装订,一件精美的牛皮影件就算完成了。

总之,宁县皮影以透明度大、立体感强、刻工精细、造型独特且规范为特点,多以戏剧人物为主,兼以布景陈设、花草树木、神怪异兽,人物分解为身首各异,以动为结构体,既便于演出,又能欣赏,一草一木、一人一体,在刀法及着彩上都显现出色彩炫丽的效果,以雪花纹为最精致,所有刻工都体现出中国远古文化的符号。其独特的表现手法,精湛的雕刻技艺,有较高的收藏和艺术价值。

皮影既可以用来表演皮影戏,也是一件极为精美的工艺品,可供人们欣赏珍藏。如今,这一黄土高原上珍贵的文化遗产,诠释着农耕文化的典型形态,记述着宁县人民心灵的歌唱和记忆的永恒画面。着眼未来,我们更要加强宁县皮影制作技艺的系统性保护和创造性转化、创新性发展,让古老的非遗焕发出强大的生命力,为增强文化认同、坚定文化自信提供重要精神支撑。

账号+密码登录

手机+密码登录

手机免密登录

还没有账号?

立即注册